内容详情

2021年07月14日

汉高祖一脉相传的刘少奇家世

阅读数:73525

罗雄 王清来

罗雄馆长(左一)陪同习近平总书记考察刘少奇故居

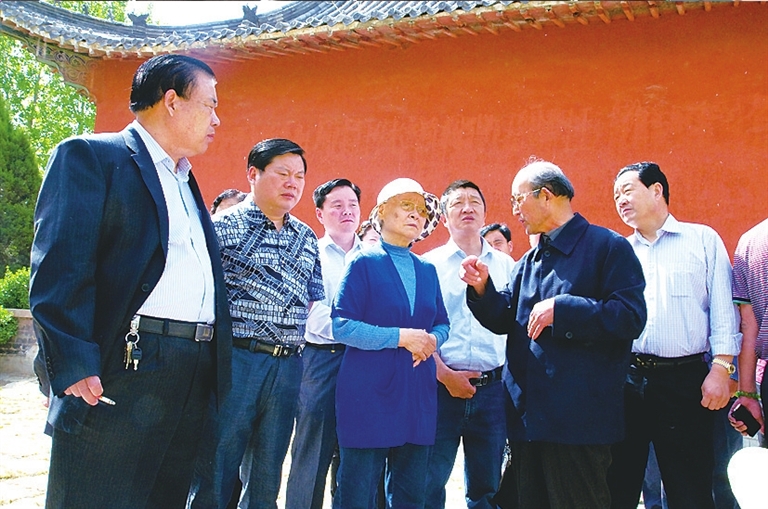

图为刘少奇长女刘爱琴到丰县金刘寨村考察

刘少奇纪念馆长罗雄向丰县金刘寨村赠送文史资料

“刘少奇同志是伟大的马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、政治家、理论家,党和国家主要领导人之一,中华人民共和国开国元勋,是党的第一代中央领导集体的重要成员。”为深切缅怀他的丰功伟绩,现就刘少奇家世源流进行梳理研究,努力把优秀传统文化发扬光大,为实现中华民族伟大复兴中国梦凝聚正能量!

一、刘邦成就中国汉文化

刘邦亲手创建了大汉王朝,被尊称为汉高祖。因曾祖父立灵位于彭城郡(今徐州),故取刘氏堂号为“彭城堂”。今徐州丰县的金刘寨村是刘邦的祖居之地,以其曾祖父刘清墓为中心的汉皇祖陵巍然犹存。刘邦即位后,为统一天下,遂以分封、赐姓、和亲等办法巩固汉室基业,逐步使刘姓种籽从彭城播撒到全国各地生根发芽、开花结果。

刘邦是汉民族和汉文化的伟大开拓者,使大汉基业历时426年。刘邦及皇族后裔登基称帝经历13朝26帝,子子孙孙薪火相传,建立了中国古代比较完善的军事、政治、经济、教育、外交制度,创造了汉语、汉字、汉赋、汉服、汉医等发展中国、影响世界、流传千古的大汉文化。刘邦首推“以文化人”的治国理念,直接影响了后人继往开来、励精图治、兴利除弊、革故鼎新。文景之治、汉武盛世、孝宣之治、光武中兴、明章之治、永元之隆等堪称盛世佳话,光耀中华文明!

刘邦统一中国之后,刘姓逐渐成为中国大姓,也使汉族成为全世界最大的族群。曾经的湖南南塘刘氏宗祠正门有一副大气的楹联让人过目难忘:“西承汉业,派衍南塘”。在全国重点文物保护单位、爱国主义教育示范基地——刘少奇故居正堂屋神龛先祖灵位牌上,镌刻着刘姓堂号“彭城堂”,彭城是汉高祖刘邦的老家,今江苏徐州市治所原始名称(古彭城郡)。以上楹联和堂号,同时印证了共和国主席刘少奇家族——南塘刘氏的源头。

二、长沙王刘发孝治湖湘

公元前155年,刘邦的第四代孙、汉景帝刘启的儿子刘发受封长沙王,率领刘氏宗亲千里迢迢来到岳麓山下的湘江东岸执掌王印,管辖长沙、株洲、湘潭、岳阳、益阳、衡阳、邵阳七郡。汉景帝二年,朝廷将武陵、零陵、桂阳三郡划归刘发治下,从此以刘发为代表的刘氏一枝独秀于长沙,枝繁叶茂于湖湘,成为湘赣两地刘氏开山鼻祖。

刘发勤恳治政、体恤贫民、整肃纲纪、孝敬母亲,官德人品为世人称道。他在位28年,于公元前127年(武帝元朔二年)去世,谥号“定”王,共生育16个儿子。

刘发子孙在全国各地封王袭爵,逐步衍生成为南北两大支系。后来聚居在湖南长沙、江西庐陵的刘氏,一部分为安成侯刘苍的后裔,一部分为茶陵侯刘言斤的后裔。

三、茶陵候刘言斤派衍吉水

据江西吉水清道光二十二年修撰《南岭粉溪刘氏重修族谱》记载,湖南宁乡南塘刘氏始祖刘时显,为刘发第七子茶陵侯刘言斤的后裔。刘言斤后裔从长沙至茶陵,历经数十次迁徙,辗转到长江流域赣江之滨的江西吉水南岭粉溪,后又从南岭粉溪分家迁移至南洲、边溪一带繁衍生息,吉水沿岸的刘氏宗族,也就成为刘发第七子刘言斤后裔最大支脉。

刘言斤的后裔世袭分封数百年,经历1300年变迁,其后裔由王侯世家逐渐成为耕读传家的寻常百姓。至俣公时,寒窗苦读二十年,捐了个“贡生"和“候补儒学训导”头衔光宗耀祖。到了俣公第十六世孙文节公刘应秋、十七世孙文忠公刘同升父子饱读诗书,精攻文史,终于修成正果,高中明代状元,告慰大汉高祖,荣耀刘氏宗亲。

四、柏引公时显迁徙南塘

到粉溪刘氏第十七代和边溪刘氏第七代,出生于明正德十五年(公元1520年)的庆连公二子刘时显,为湖南宁乡南塘刘氏一世祖。

南塘刘氏第二代刘宝为刘时显的大儿子,生于明嘉靖十八年(公元1539年)。为避赣江水患举家西迁,从江西吉水南岭粉溪来到湖南长沙宁乡南部。经先前从吉水迁来宁乡县善山岭宗师庙(今道林镇)一带的另一支刘氏宗亲牵线搭桥,来到宁乡县城东南方向60公里处的善山岭与大屯营之间的南塘茅田滩垦荒种地,耕读传家(今宁乡县花明楼、大屯营、道林三镇交界处的靳江河岸边)。

明嘉靖三十八年(公元1559年),“邦”字辈为南塘刘氏第三代。明万历十年(1582年),“楠”字辈为南塘刘氏第四代。明万历三十三年(公元1605年),“光”字辈为南塘刘氏第五代。清顺治七年(公元1650年),“祚”字辈为南塘刘氏第六代。清康熙十三年(公元1674年),维字辈系南塘刘氏昭房第七代。清康熙五十二年(公元1713年),有湖子四达,之维第二个儿子,系南塘刘氏昭房第八代,生育二女五男,儿子依次为:起棹、起桂、起莹、起楷、起桄,名列南塘刘氏“起”字辈。

五、起桄公万明世守耕读

生于清乾隆二十年(公元1755年)的刘起桄字万明,系南塘刘氏第九代,从南塘冲北迁至双狮岭、罗家塘炭子冲一带的靳江河流域垦荒造田,这就是今日的炭子冲,刘万明因此成为南塘刘氏分支迁居炭子冲的一世祖。

出生于清乾隆五十六年(公元1791年)的刘序河,字再洲,名列“序”字辈,系南塘刘氏第十代。清道光十四年(公元1835)出生的刘端庄,名列“端”字辈,系南塘刘氏第十一代。生于清咸丰六年(公元1856年)的刘方直,字丙林,名列“方”字辈,系南塘刘氏第十二代。生于清同治四年(公元1866年)的刘方大,字寿生,比兄长方直小十岁,系中华人民共和国主席刘少奇父亲,为刘得云次子,名列“方”字辈,系南塘刘氏第十二代。其四子绍选,字渭璜(刘少奇),出生于清光绪二十四年(公元1898年)。

六、共和国主席卫黄保华(刘少奇)

南塘刘氏耕读为本,人才辈出。清末废除科举制度,各地兴办新学蔚然成风。公元1941年,时任保长的南塘刘氏十四世孙刘甲三(生于公元1884年)与刘云庭、刘作衡、刘道宽、刘魁武、刘桂生等在宗祠倡建南塘刘氏娴读学校,让族内子弟接受新式教育,担任校长,族人免费,外姓入学只收书籍费。1942年,时任中共中央政治局候补委员、新四军政委、华中局书记的刘少奇,收到家乡创办族校信函,即回信给予充分肯定。1948年募集资金兴建了600平方米的教学楼,1950年移交政府转公办,更名“南塘小学”,时任中共中央副主席、中央人民政府副主席、全国人大委员长的刘少奇应邀题写“南塘学校”校名。

《南塘刘氏族谱》先后四次修订,历时两百年。四修于民国十年(1921年),距三修时间相隔六十年,“绍”字辈的刘少奇兄弟均被录入谱中。

刘少奇一生报国酬民,功勋卓著,赢得了“一者三家”的殊荣。1915年,他在玉潭学校读书时,义愤填膺地走上街头参加反对袁世凯与日本政府签订“二十一条”卖国条约示威游行,将自己的名字“渭璜”改成“卫黄”,以表达保卫炎黄的决心。1924年生下的第一个孩子允斌,取名“保华”,寄予永远保卫中华之愿望。他的儿女们个个学业有成,都在各自的工作岗位上为国为民建功立业。

(作者:罗雄,文史专家,刘少奇同志纪念馆原馆长)