еҶ…е®№иҜҰжғ…

2022е№ҙ01жңҲ07ж—Ҙ

и¶…д»ҘеғҸеӨ– еҫ—е…¶зҺҜдёӯ

вҖ”вҖ”д№Ұ法家еҸІз»ҸдјҹеҚ°иұЎ

йҳ…иҜ»ж•°пјҡ1004

в– еҶҜеҚҺ

еҸІз»ҸдјҹпјҢдё°еҺҝдәәпјҢзҺ°еұ…иӢҸе·һгҖӮдёӯеӣҪд№Ұ法家еҚҸдјҡдјҡе‘ҳпјҢеёғи°·д№Ұз”»еҲӣеҠһдәәгҖӮ

2019е№ҙдёӯеӣҪжҘ·д№Ұе№ҙеұ•з»јеҗҲиҜ„е®ЎеүҚ100еҗҚпјҲдёӯеӣҪд№ҰеҚҸпјүгҖҒе…ЁеӣҪ第дә”еұҠжӯЈдҪ“д№Ұжі•еұ•е…Ҙеұ•пјҲдёӯеӣҪд№ҰеҚҸпјүгҖҒ2020е№ҙдёӯеӣҪд№Ұжі•е№ҙеұ•е…Ҙеұ•пјҲдёӯеӣҪд№ҰеҚҸпјүгҖҒ第д№қеұҠдёӯеӣҪд№Ұеқӣж–°дәәж–°дҪңеұ•е…Ҙеұ•пјҲдёӯеӣҪд№ҰеҚҸпјүгҖӮ

еңЁеҺҶд»ЈеӯҰд№ҰиҖ…дёӯпјҢ20дё–зәӘ70е№ҙд»Јжң«80е№ҙд»ЈеҲқз”ҹдәәпјҢеӨ§жҰӮжҳҜж— жҜ”е°ҙе°¬иҖҢжӮІеӮ¬зҡ„дёҖжӢЁеӯҳеңЁгҖӮ

他们没жңүдёҠиҫҲдәәзҡ„еӨ©ж—¶гҖӮдёҠиҫҲдәәеҰӮжһңжғіеӯҰд№Ұжі•пјҢеҸӘиҰҒж„ҝж„ҸжұӮеёҲпјҢеӨ§жҠөжҖ»иҝҳиғҪжүҫеҲ°дёҖдәӣйҘұжәүж°‘еӣҪйҒ—йЈҺзҡ„иҖҒе…Ҳз”ҹпјҢжҜ”еҰӮзҹіејҖд№ӢеёҲд»ҺйҷҲеӯҗеҘӢгҖҒи°ўд№үиҖ•гҖҒдҪ•ж•Ұд»ҒпјҢзҷҪи°Ұж…Һд№Ӣй—®йҒ“иҗ§й“ҒгҖҒз« жұқеҘӯгҖҒзҺӢејҳд№ӢгҖҒеј е……е’ҢгҖӮиҖҢ70е№ҙд»Јжң«80е№ҙд»ЈеҲқзҡ„иҝҷжӢЁеҖ’йңүй¬јпјҢе…¶з”ҹд№ӢеҲқпјҢжҲ‘еӣҪ家йҘұзҪ№еҚҒе№ҙдё§д№ұпјҢж–Үи„үеһӮз»қеҰӮзј•пјҢиҖҒиҫҲеҮӢйӣ¶ж®Ҷе°ҪпјҢеӣ жӯӨ他们幼е№ҙжүҖеҸ—зҡ„“д№Ұжі•”зҶҸжҹ“пјҢеӨ§жҠөйҖғеҮәдёҚд№Ўй—ҙж°‘еёҲжҲ–еҹҺй•ҮеӨ§еӯ—жҠҘдҪ“д№Ӣе®ЎзҫҺпјҢеӨҡж•°дәәеңЁжҲҗе№ҙеҗҺд»Қе°ҶйҮҺзӢҗзҰ…иҖҒе№ІдҪ“жұҹж№–жҙҫеҘүдҪңд№ҰйҒ“жӯЈе®—пјҢд»ҺиҖҢз»Ҳе…¶дёҖз”ҹдёҺзңҹжӯЈзҡ„д№Ұжі•зјҳжӮӯдёҖйқўгҖӮ

他们д№ҹжІЎжңүдёӢдёҖиҫҲдәәзҡ„ең°еҲ©гҖӮ90е№ҙд»Јз”ҹдәәеҰӮжһңжғіеӯҰд№Ұжі•пјҢе·Із»Ҹжҷ®йҒҚжңүжңәдјҡжҺҘеҸ—дё“дёҡйҷўж Ўзҡ„д№Ұжі•ж•ҷиӮІпјҢдә«еҸ—й«ҳжё…еҮәзүҲзү©еӨ§иЎҢе…¶йҒ“зҡ„зңјзҰҸпјҢжӣҙе…јзҪ‘з»ңдј ж’ӯзҡ„иө„ж–ҷд№Ӣдё°е’ҢеӯҰд№ д№ӢдҫҝпјҢеҠ д№Ӣд№Ұжі•еҹ№и®ӯжёҗжёҗиө°е…ҘжӯЈиҪЁпјҢеңЁд№Ұжі•е…ЁйқўеӨҚе…ҙзҡ„еӨ§ж—¶д»ЈдёӢпјҢдёҚйҡҫжүҫеҲ°дё“дёҡзҡ„иҖҒеёҲгҖҒдё“дёҡзҡ„иө„ж–ҷгҖҒдё“дёҡзҡ„й—Ёеҫ„гҖӮз®ҖиЁҖд№ӢпјҢдёӢд»ЈдәәеңЁеҲқеӯҰйҳ¶ж®өеҚіеҸҜд»ҺжӯЈй—ЁиҖҢе…ҘпјҢд»Һ第дёҖеҸЈеҘ¶ејҖе§Ӣдҫҝиө°дёҠжӯЈйҖ”пјҢеҚідҪҝжүӢдёҠеҠҹеӨ«жңӘеҲ°пјҢе®ЎзҫҺеӨ§иҮҙдёҚе·®гҖӮжғіжғіеүҚиҝ°иҝҷжӢЁдәәеңЁжҲҗе№ҙд№ӢеҗҺд»ҚеӨ§еҶҷиҖҒе№ІдҪ“иҖҢдёҚиҮӘзҹҘпјҢзңҹжҳҜзӣёеҺ»дёҚеҸҜд»ҘйҒ“йҮҢи®ЎпјҢиҝҷеӨ§жҠөжҳҜж—¶д»Јд№ӢжӮІеү§пјҢжүҖи°“дёҚд»Ҙдәәзҡ„ж„Ҹеҝ—дёәиҪ¬з§»гҖӮ

然иҖҢеңЁиҝҷе°ҙе°¬дёҺжӮІеӮ¬д№ӢдёӯпјҢеҒҸеҒҸжңүдёҖдәӣдёҚжңҚиҫ“зҡ„еҲҶеӯҗпјҢеёҢеҶҖд»ҘдёӘдәәд№ӢеҠӣпјҢжқҘи¶…и¶ҠеӨ©ж—¶дёҚи¶ігҖҒең°еҲ©дёҚдҫҝзҡ„еұҖйҷҗгҖӮ他们ж„ҝж„ҸеңЁдәәеҲ°дёӯе№ҙд№ӢеҗҺеҸ‘ж„ҝеҶҚд»Һйӣ¶еӯҰиө·пјҢе°қиҜ•дәІиҝ‘зңҹжӯЈзҡ„д№Ұжі•пјҢеҖҹд»ҘжҺўз©¶е’ҢжҺҘз»ӯеҫҖеҸӨзҡ„дј з»ҹпјҢеҗ¬д»ҺеҶ…еҝғзҡ„еҸ¬е”ӨпјҢеңЁеҫ®жёәзҡ„е…үиҠ’дёӯпјҢиҝҪеҜ»иҮӘжҲ‘зҡ„е®Ңе–„гҖӮеҸІз»Ҹдјҹе…„дҫҝжҳҜе…¶дёӯзҡ„дёҖдҪҚгҖӮ

жҲ‘第дёҖж¬Ўи§ҒеҲ°еҸІе…„д№Ұжі•пјҢдҫҝдёәе…¶йҶҮжӯЈзҡ„ж°”жҒҜжүҖеҗёеј•гҖӮеҗҺжқҘеҠ дәҶеҫ®дҝЎпјҢжҺҘи§Ұж—Ҙз№ҒпјҢеҜ№д»–зҡ„з»ҸеҺҶз•ҘжңүдәҶи§ЈпјҢеҸ‘зҺ°д»–д№ҹеҒҡиҝҮи®°иҖ…пјҢеҸҲеҗҢеұһдәҺдёӯе№ҙеӯҰд№Ұзҡ„жӮІеӮ¬дёҖж—ҸпјҢиҮӘ然еӨҡдәҶдәӣжғәжғәзӣёжғңд№Ӣж„ҸгҖӮд»–д»ҺеӨ©жҙҘеёҲиҢғеӨ§еӯҰжҜ•дёҡеҗҺпјҢжӣҫзҹӯжҡӮеңЁеӨ©жҙҘж»Ёжө·ж—¶жҠҘеҒҡиҝҮи®°иҖ…пјҢеҗҺеҲ°жҹҗж°‘дјҒйӣҶеӣўе®Јдј йғЁй—Ёд»»иҒҢеӨҡе№ҙгҖӮеңЁйӣҶеӣўзҡ„дёҖж¬Ўд№Ұжі•жҜ”иөӣдёӯпјҢд»–еҶҷзҡ„дёҖе№…еӯ—пјҢеҸ—еҲ°еӨ–иҜ·дё“дёҡиҜ„委зҡ„иӮҜе®ҡпјҢиў«жӢ”дёәеӨҙзӯ№гҖӮиҜ„委иҝҳзү№ж„ҸеҸ®еҳұд»–д»ҘеҗҺи®Өзңҹдёҙеё–гҖӮжңүжӯӨжңәзјҳпјҢеҸІе…„йҮҚж–°жӢҫиө·дәҶе№ҙе°‘ж—¶еҜ№д№Ұжі•зҡ„зҲұеҘҪпјҢд»Һ2011е№ҙиө·иө·пјҢжҠҠдёҙеё–еӯҰд№ҰеҪ“еҒҡдёҖ件жӯЈз»ҸеҠҹиҜҫжқҘеҒҡгҖӮд»ҺиҮӘеӯҰеҲ°еӣӣеӨ„жұӮеӯҰпјҢд»ҺдёҡдҪҷзҺ©д№Ұжі•еҲ°иҫһиҒҢдё“й—Ёжҗһд№Ұжі•еҹ№и®ӯпјҢи¶Ҡиө°и¶ҠиҝңпјҢе…ҲеҗҺеңЁе®Ғжіўе’ҢиӢҸе·һеҲӣз«ӢдәҶиҮӘе·ұзҡ„д№Ұжі•еҹ№и®ӯе“ҒзүҢпјҢж…ўж…ўиө°еҮәдәҶдёҖжқЎдёӘдәәеҢ–зҡ„дё“дёҡд№Ұжі•д№Ӣи·ҜгҖӮиҝҷеӨ§жҠөд№ҹжҳҜиҝҷд»ЈдәәдәІиҝ‘д№Ұжі•зҡ„еёёи§Ғи·Ҝеҫ„пјҢеҸӘжҳҜеҸІе…„иө°еҫ—жӣҙеҠ жүҺе®һгҖӮ

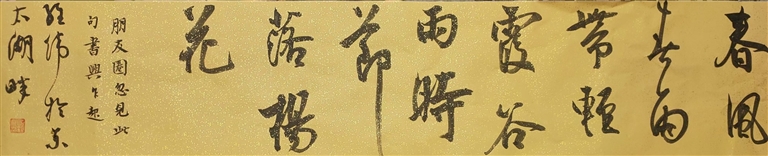

и§ӮеҸІе…„д№Ұжі•пјҢ第дёҖзӮ№зӘҒеҮәзҡ„ж„ҹи§үжҳҜж°”иұЎд№ӢжӯЈгҖӮ

жӯЈеӨ§ж°”иұЎжҳҜеҸІе…„дёҖд»ҘиҙҜд№Ӣзҡ„иҝҪжұӮгҖӮд»–зҡ„жҘ·д№Ұдё»иҰҒеҸ–жі•жҷәж°ёгҖҒ欧йҳіиҜўгҖҒиӨҡйҒӮиүҜдёҖи·ҜпјҢз«Ҝеә„жІүзЁіпјӣиЎҢд№ҰеҸ–жі•иөөеӯҹй «гҖҒи‘Је…¶жҳҢпјҢе№іе’ҢдёӯйўҮи§ҒйӘЁеҠӣгҖӮд»–зҡ„дҪңе“ҒпјҢж”ҫиҜёеұ•еҺ…пјҢе’Ңж—¶йЈҺдёӯйӮЈдәӣж‘ҮеӨҙж‘Ҷе°ҫжүӯжҚҸдҪңжҖҒиҖ…жҲӘ然дёҚеҗҢпјҢиҮӘ然жҳҫеҮәеә„йҮҚз«ҜдёҘпјҢз»ҷдәәдёҖз§Қз«ҜдәәжӯЈеЈ«еҶ еү‘дёҠж®ҝгҖҒжҳӮ然жҢәз«Ӣзҡ„жӯЈеӨ§ж°”иұЎгҖӮжӢңи§ӮеҸІе…„дҪңе“ҒпјҢжҲ‘еёёеёёеҸ№жҒҜдәҺдёҖдёӘдәәе®ЎзҫҺзҡ„йӣ…дёҺдҝ—пјҢд»ҺдёӢ笔д№Ӣж—¶дҫҝжңүдәҶеҲҶйҮҺпјҢиҖҢеҜ»еёёд№Ұ家常д»ҘжІҫжІҫиҮӘе–ңиҖ…пјҢдёҚзҹҘжӯЈжҳҜе…¶жҒ¶дҝ—д№ӢеӨ„д№ҹгҖӮ

еҸІе…„家жң¬еҫҗе·һдё°йӮ‘пјҢдёҺеҲҳйӮҰгҖҒиҗ§дҪ•гҖҒе‘ЁеӢғзӯүжұүе…ҙдәәжқ°еҗҢйҮҢпјҢиҮӘ然еҶ…и•ҙжҘҡжұүж–ҮеҢ–зҡ„еҲҡејәж·ұжІүпјӣд»–еҸҲй•ҝжңҹз”ҹжҙ»дәҺж–ҮйЈҺи•ғзӣӣзҡ„е®ҒжіўгҖҒиӢҸе·һең°еҢәпјҢйўҮеҸ—дёңеҚ—ж–Үи„үзҶҸжҹ“ж»Ӣе…»гҖӮеӣ жӯӨд»–зҡ„дҪңе“Ғж—ўжңүеё–еӯҰд№Ӣз§ҖпјҢеҸҲе…·йӣ„жө‘еҲҡеҒҘд№Ӣж„ҸпјҢиҫғе°‘зәӨејұд№Ӣз—…пјҢиҝҷдёҺд»–зҡ„дәәз”ҹз»ҸеҺҶпјҢеҖ’д№ҹз”ҡдёәзӣёеҗҲгҖӮдёҖж–№ж°ҙеңҹдёҖж–№дәәзү©пјҢеҸІе…„笔дёӢж„ҸиұЎпјҢе°ұжҳҜдёҖдёӘеҫҲеҘҪзҡ„дҫӢеӯҗгҖӮ

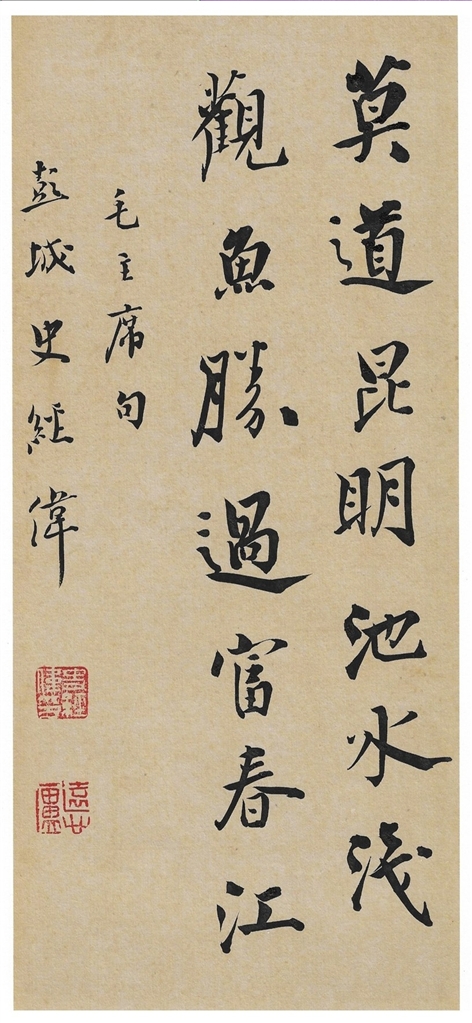

第дәҢзӮ№еҚ°иұЎжҳҜз”Ёжғ…д№Ӣдё“гҖӮ

еҸІе…„жӣҫжұӮеӯҰдәҺйҷҲеҝ еә·е…Ҳз”ҹзҡ„й«ҳз ”зҸӯпјҢеҜ№йҷҲеёҲжүҖжҸҗеҖЎзҡ„“з©·жәҗе°ҪжөҒ”зҗҶеҝөпјҢдёҖзӣҙжҳҜдёҖдҪҚиә«дҪ“еҠӣиЎҢзҡ„е®һи·өиҖ…гҖӮеӯҰд№ҰпјҢйңҖйҖүе®ҡдёҖжқЎи·Ҝд№ӢеҗҺдёҚж–ӯж·ұе…ҘпјҢз©·жәҗе°ҪжөҒпјҢзӣҙиҮіжҢ–еҮәиҮӘе·ұзҡ„дёҖеҸЈж·ұдә•пјҢиҝҷд№ҹжҳҜжҲ‘иҮӘе·ұи®ӨеҗҢзҡ„еӯҰд№ҰйҒ“и·ҜгҖӮиөөеӯҹй «иҜҙпјҢ“жҳ”дәәеҫ—еҸӨеҲ»ж•°иЎҢпјҢдё“еҝғиҖҢеӯҰд№ӢпјҢдҫҝеҸҜеҗҚдё–гҖӮ”д»ҠеӨ©пјҢд№Ұжі•иө„ж–ҷз©әеүҚз№ҒзӣӣпјҢеёҰжқҘе·ЁеӨ§дҫҝеҲ©пјҢдҪҶд№ҹи¶ід»ҘжҢ‘йҖ—е’ҢиҖғйӘҢдёҖд»Јдәәзҡ„дё“жіЁд№ӢеҝғгҖӮеҰӮжһңд»ҠеӨ©еӯҰзұіиҠҫпјҢжҳҺеӨ©еӯҰзҜҶйҡ¶пјҢеҗҺеӨ©еӯҰеҢ—зў‘пјҢеӯҰд№ еҜ№иұЎдёҚеҒңиҪ¬жҚўпјҢеҚҙжІЎжңүдёҖжқЎйҖӮеҗҲиҮӘе·ұзҡ„дё»зәҝпјҢзјәд№ҸдёҖд»ҘиҙҜд№Ӣзҡ„规еҲ’дҪңеј•йўҶпјҢе№ҙж·ұжңҲй•ҝпјҢзІҫеҠӣйҡҸеІҒжңҲйў жІӣж¶ҲиҖ—пјҢжүҚеҚҺйҡҸж—¶й—ҙеҸҳжҲҗжүҚж°”жңҖеҗҺеҸҳдҪңж°ҙж°”иҲ¬ж—Ҙжёҗж¶Ҳж•ЈпјҢжңҖз»ҲзўҢзўҢж— жҲҗиҖ…пјҢжӯЈдёҚзҹҘеҮЎеҮ пјҒ

еҸІе…„еҜ№дәҺд»–йҖүе®ҡзҡ„д№ҰеӯҰд№Ӣи·ҜжүҖжҢҒжңүзҡ„ж·ұжғ…жҖҒеәҰпјҢдҪҝеҫ—他笔дёӢдҪ“зҺ°еҮәдёҖжҙҫзәҜжӯЈзҡ„дј з»ҹд№ҰеӯҰж°”иҙЁгҖӮд»–жІүйҶүдәҺеё–еӯҰдёҖзі»дёӯжҷәж°ёгҖҒ欧йҳіиҜўгҖҒиӨҡйҒӮиүҜгҖҒиөөеӯҹй «гҖҒи‘Је…¶жҳҢдёҖи„үпјҢдәҺз«Ҝеә„е№іе’Ңдёӯи§…еҫ—д№ҰеӯҰдёүжҳ§пјҢжңқеӨ•и°ӣи§ӮпјҢжңӘи§ҒзғҰзғҰпјҢе№іе’ҢдёӯжҖ»жңүж–°еҸ‘зҺ°пјҢжӯЈеҸҜи§Ғе…¶з”Ёжғ…д№Ӣдё“гҖҒз Ҙз әд№Ӣж·ұгҖӮеҸІе…„еӨ«дәәжІҲеҪ©йңһеҘіеЈ«пјҢдёҺд»–е…ұеҗҢз»ҸиҗҘеёғи°·д№Ұз”»пјҢж•ҷд№ҰиӮІдәәпјҢдјүдҝӘжғ…ж·ұпјҢзӣёзңӢдёҚеҺҢпјҢжӯӨдёӯж®Ҷд№ҹжңүд№Ұз”»йҷ¶еҶ¶д№ӢеҠҹд№Һпјҹ

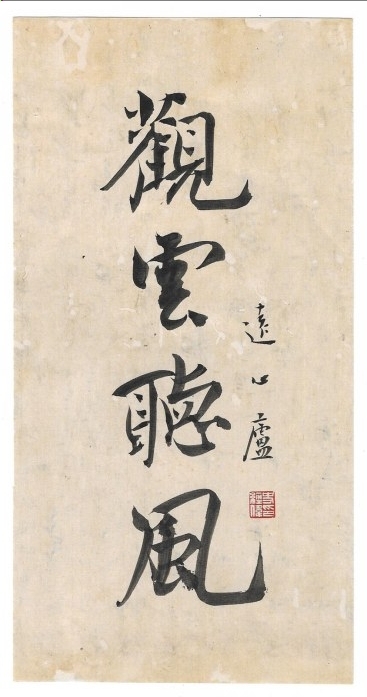

第дёүзӮ№еҚ°иұЎжҳҜдёӢ笔д№Ӣж–ҮгҖӮ

д№Ұжі•еҲӣдҪңиҖ…дёҚд»…иҰҒй”ӨзӮјжҠҖжңҜжүҚиғҪпјҢд№ҹиҰҒжңүж„ҹжӮҹз”ҹе‘Ҫзҡ„ж–ҮеҢ–иҝҪжұӮгҖӮеҸІе…„жҜ•дёҡдәҺж–°й—»зі»пјҢеҒҡиҝҮи®°иҖ…пјҢйҳ…иҜ»е’ҢеҶҷдҪңжң¬е°ұжҳҜз”ҹжҙ»дёӯйҮҚиҰҒзҡ„дёҖйғЁеҲҶпјҢиҝҷз§Қд№ҰеҚ·йҹөиҮҙд№ҹдҪ“зҺ°еңЁд»–зҡ„д№Ұжі•еҲӣдҪңдёҠгҖӮ2020е№ҙдёӯеӣҪд№Ұжі•е№ҙеұ•е…Ҙеұ•дҪңе“ҒпјҢеҶҷзҡ„еҶ…е®№е°ұжҳҜд»–зҡ„иҮӘдҪңж–ҮгҖҠиҝңеҝғеәҗйҡҸ笔гҖӢпјҢе…¶дёӯжңүеҮ еҲҷпјҢеҗҺжқҘеҸ‘иЎЁеңЁгҖҠдёӯеӣҪд№Ұжі•жҠҘгҖӢдёҠгҖӮд№Ұжі•жң¬жқҘжҳҜж–Үдәәзҡ„дәӢжғ…пјҢд№Ұжі•дәәиҰҒе°ҪйҮҸиҝңзҰ»еёӮдҫ©ж°”гҖҒеҢӘжҲҫж°”гҖҒжұҹж№–ж°”гҖҒйҮҺж°”гҖҒжқ‘ж°”пјҢиҝҷдәӣеңЁеҪ“д»Јд№Ұжі•еңҲдёӯеұЎи§ҒдёҚйІңзҡ„д№ ж°”пјҢеҸІе…„зҡҶдёҖжҰӮж‘’иҖҢиҝңд№ӢгҖӮиҜ»дёҮеҚ·д№ҰпјҢиЎҢдёҮйҮҢи·ҜпјҢеҶҷеӨ§еқ—ж–Үз« пјҢиҝҷжҳҜд№Ұжі•дәәеә”еҒҡзҡ„еҠҹиҜҫпјҢдҪ“зҺ°еңЁз¬”дёӢпјҢе°ұжҳҜдёӘдәәзҡ„иүәжңҜеҸ–иҲҚд№ӢдёҚеҗҢгҖӮжҲ‘们жӣҙж¬ЈиөҸйӮЈдәӣдёҚд»…жңүиүәжңҜжүҚиғҪгҖҒиҖҢдё”жңүж–ҮеҢ–иҝҪжұӮзҡ„д№Ұ家гҖӮ

иЎҢ笔иҮіжӯӨпјҢеҝҪ然жғіеҲ°дёҖ件дәӢгҖӮеүҚеҮ ж—ҘеӨ§йӣӘпјҢеҮ дҪҚжңӢеҸӢиҜ·з«№е ӮеӨ«еӯҗе°ҸеқҗпјҢеёӯй—ҙиҒҠиө·дёҠдё–зәӘж–°ж—¶жңҹд»ҘжқҘеӨҡдҪҚд№Ұжі•еҗҚ家зҡ„д№Ұжһ—ж—§дәӢгҖӮз«№е ӮеӨ«еӯҗжҸӯж©ҘеҮәдёҖдёӘйўҮжңүж„ҸжҖқзҡ„зҺ°иұЎ——еҚійӮЈиҫҲдәәеңЁеІҒжңҲжІүж·Җдёӯж…ўж…ўеҲҶжҲҗдәҶдёӨз§Қзұ»еһӢпјҡж—ўеҶҷд№Ұжі•еҗҢж—¶еҸҲжңүж–Үз« дј дё–зҡ„пјҢе…¶еҗҚеЈ°еҪұе“ҚйғҪеҸҜд»ҘдҝқжҢҒиҮід»Ҡпјӣд»…иғҪеҶҷеӯ—иҖ…пјҢдёҚе°‘еҪ“е№ҙжӣҫи‘ҶжңүеӨ§еҗҚпјҢиҖҢд»ҠеӨҡе·Іж№®жІЎж— й—»пјҢе…¶еҗҚеӯ—з”ҡиҮіе№ҙйқ’дёҖд»Јд№ҰиҖ…йғҪжІЎеҗ¬иҜҙиҝҮ……зҠ№и®°еӨ«еӯҗиЁҖзҪўпјҢжқҜзӣҳзӢји—үпјҢеӨңиүІйҳ‘зҸҠпјҢи®ёеӨҡжӣҫеҰӮйӣ·иҙҜиҖізҡ„еҗҚеӯ—еңЁз©әдёӯеҰӮжөҒжҳҹиҲ¬еҲ’иҝҮпјҢеңЁеә§иҜёдәәзҡҶе”ҸеҳҳдёҚе·ІгҖӮ

дәӢеҗҺжҲ‘жҠҠиҝҷдёӘж®өеӯҗе‘ҠиҜүдәҶеҸІе…„пјҢеҸҲи°ҲдәҶдәӣд№ҰеҸІдёҠзҡ„ж—§й—»ж–°зҹҘпјҢдёҚзҹҘдёҚи§үйӮЈеӨ©зҡ„з”өиҜқеҸҲжҳҜдёҖдёӘеӨҡе°Ҹж—¶гҖӮжҲ‘们йғҪзҹҘйҒ“иҝҷдёӘж—¶д»Јзҡ„з©әз–ҸдёҺзІ—й„ҷпјҢд№ҹж„ҝж„Ҹд»Һе®Ңе–„иҮӘжҲ‘зҡ„и§’еәҰеҒҡдёҖзӮ№иҮӘе·ұзҡ„еҠҹиҜҫпјҢж— еҘҲе°‘е№ҙж—¶жІЎжңүж №еҹәпјҢйқ’е№ҙж—¶еҝҷдәҺжұӮеӯҰпјҢдёӯе№ҙж—¶еҝҷдәҺи°Ӣз”ҹпјҢиҝЁеҲ°еҢҶеҢҶеӣһйҰ–пјҢйҮҚж–°жӢҫиө·е„ҝж—¶зҲұеҘҪпјҢиҪ¬еӣһд№Ұжі•иҝҷйҮҢж—Ҙж—ҘеҒҡеҠҹпјҢдәәз”ҹе°ҸеҚҠе…үжҷҜж—©е·ІиҖ—еҺ»пјҒеӨ§еҠҝеҰӮжӯӨпјҢеҚідҪҝжӯӨз”ҹеҶҚеҠӘеҠӣеңЁд№Ұжі•дёҠд№ҹдёҚдјҡжңүеӨҡе°‘жҲҗе°ұпјҢиҝҷж—©е·ІжҳҜеҸҜжғіиҖҢзҹҘд№ӢдәӢгҖӮиҷҪ然иҝҷжҳҜдёҖд»Јдәәзҡ„жӮІе“ҖпјҢдҪҶжҖ»жҳҜжңүдәӣйғҒйғҒдёҚе№ігҖӮжҲ‘们йғҪжҡ—жҡ—дҪ“дјҡеҲ°иҝҷзӮ№пјҢдҪҶеҸҲжІЎжңүиҜҙз ҙпјҢжҢӮз”өиҜқзҡ„зһ¬й—ҙпјҢеҝғдёӢдёҚзҰҒжғҳжғҳгҖӮ

дҪҶеҸҚиҝҮжқҘдёҖжғіпјҢеә„е‘ЁиҜҙ“дёҚдёәж— зӣҠд№ӢдәӢпјҢдҪ•йҒЈжңүж¶Ҝд№Ӣз”ҹ”пјҢд№Ұжі•еҜ№еҪ“дёӢзҡ„ж„Ҹд№үпјҢжҠӣеҚҙзЁ»зІұи°Ӣд№Ӣз”ЁпјҢжҲ‘жғіеә”иҜҘжҳҜе®Ңе–„иҮӘжҲ‘зҡ„е·Ҙе…·гҖҒдәІиҝ‘дј з»ҹзҡ„йҖ”еҫ„гҖҒдә«еҸ—зҫҺеҘҪйЈҺжҷҜзҡ„иҲҹжҘ«пјҢеңЁж—ҘеёёзІҫиҝӣзҡ„е°ҸзЎ®е№ёдёӯжұӮеҫ—еҶ…еҝғзҡ„е®үе®ҒдёҺеңҶиһҚгҖӮж—ўжҳҺд№ҺжӯӨпјҢеҖ’д№ҹжІЎжңүд»Җд№Ҳж”ҫдёҚдёӢзҡ„дәҶгҖӮ

зӣёиҜҶж•°е№ҙпјҢзў°ж’һдёҚе°‘гҖӮеҸІе…„еҘҪеӯҰж·ұжҖқпјҢе°ҸеҸ©иҫ„еҸ‘еӨ§йёЈпјҢеҠ©жҲ‘иүҜеӨҡпјҢйўҮдёәжҠ•еҘ‘гҖӮж—ҘеёёдәӨжөҒдёӯпјҢжң¬зқҖзҹҘж— дёҚиЁҖзҡ„еҺҹеҲҷпјҢжҲ‘们д№ҹдјҡи°ҲеҲ°д»–зҡ„й—®йўҳпјҡжҜ”еҰӮ笔画еҲҡзӣҙжңүдҪҷиҖҢз•Ҙе°‘е©үиҪ¬пјӣжҜ”еҰӮд»ҠеҗҺеҰӮдҪ•еңЁж“…й•ҝзҡ„жҘ·иЎҢдәҢдҪ“д№ӢеӨ–жұІеҸ–иҗҘе…»пјҢдё°еҜҢиҮӘе·ұзҡ„зәҝжқЎгҖҒиҙЁж„ҹзӯүзӯүпјҢйғҪжңүжүҖи°ҲеҸҠгҖӮе…¶е®һд»–зҡ„иҝҷдәӣжҜӣз—…жҲ‘йғҪжңүпјҢд»–жІЎжңүзҡ„жҜӣз—…жҲ‘д№ҹжңүпјҢиҝҷзңҹжҳҜеә”дәҶеҗҫд№ЎйӮЈеҸҘиҖҒиҜқ——“иҮӘе·ұдёҖиә«зҷҪжҜӣпјҢеҖ’иҜҙеҲ«дәәжҳҜеҰ–зІҫ”дәҶпјҢе“Ҳе“ҲгҖӮдёҚиҝҮеҫҖеӨ§йҮҢзңӢпјҢиҝҷдәӣйғҪжҳҜзҡ®зӣёд№Ӣи°ҲпјҢеҸІе…„еӨ§еәҰж—·иҫҫпјҢдёҚдјҡеңЁж„ҸжҲ‘зҡ„еҗ№жҜӣжұӮз–өгҖӮеҸІе…„ж–ӢеҸ·“иҝңеҝғеәҗ”пјҢеҮәиҮӘйҷ¶жёҠжҳҺзҡ„еҗҚеҸҘпјҢ“й—®еҗӣдҪ•иғҪе°”пјҹеҝғиҝңең°иҮӘеҒҸгҖӮ”зңӢеҲ°д»–зҡ„д№Ұжі•пјҢиҝҷеҸҘиҜ—е°ұеёёеёёжө®зҺ°еңЁиҖіз•”пјҢеҝғдёӯжңүиҝңж–№пјҢдёӢ笔иҮӘе®үиҜҰпјҢжҲ‘们йғҪж·ұзҹҘиҮӘе·ұзҡ„зјәйҷ·пјҢд№ҹжҳҺдәҶиҮӘе·ұеңЁд№Ұжі•дёҠзҡ„еҒҸе—ңд№ӢејҠпјҢиҷҪ然жҲ‘们зҹҘйҒ“иҮӘе·ұеҸҜиғҪеҠӘеҠӣдёҖиҫҲеӯҗд№ҹиҝҳжҳҜдёҖдәӢж— жҲҗпјҢдҪҶжҳҜжҲ‘们иҝҳжҳҜж„ҝж„ҸдёҖзӣҙеҠӘеҠӣ并д№җжӯӨдёҚз–ІпјҢиҝҷеӨ§жҰӮе°ұжҳҜдёӨдёӘеӮ»еӯҗзҡ„еҒҸжү§дёҺе№ёзҰҸеҗ§гҖӮ

дҪңиҖ…зі»дёӯеӣҪд№ҰеҚҸдјҡе‘ҳгҖҒжІіеҚ—зңҒд№ҰеҚҸзҗҶдәӢгҖҒд№Ұжі•з§ҳз¬Ҳдё»зј–

гҖҖ